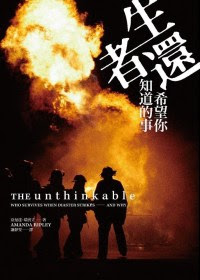

- The Unthinkable: Who Survives When Disaster Strikes - and Why

- 作者:亞曼達.瑞普立

- 原文作者:Amanda Ripley

- 編輯:楊曉華

- 出版社:行人文化實驗室

- 美國亞馬遜網路書店 四顆星半超高評價!

「我活下來了,希望你也可以!」

2001年9月11日,恐怖分子挾持兩架波音客機,正面撞上美國世貿中心。大樓裡的人們看得到濃煙,也聞得到燃油味,但其中1000人的反應竟然是--儲存正在處理的文件,替電腦關機。

覺得不可思議?但這正是你我在災難中很可能會做的事情。

在面對突如其來的災難時,沒有準備的大腦只會訴諸平常的習慣,以應變無法處理的巨變。但是,這些令人安心的習慣,卻會讓我們錯失成功逃生的黃金時機!

瑞普立採訪全世界各種災難的倖存者,包括九一一恐怖攻擊事件、紐奧良卡崔娜風災、哥倫比亞大使館挾持事件,和維吉尼亞理工大學校園槍擊案等等,透過科學分析與研究,提出多種不同的「災難人格」,說明當你我在面臨災難時,將會經歷的種種心理機制。

作者受訪

作者受訪

否認災難的發生會是大多數人最初始的反應,接著我們會躊躇,不知如何處理眼前的狀況,最後我們的大腦會為了求生而做出判斷,讓我們做出行動──我們可能會痲痺、僵住不動,但也可能找到逃生之路,成為災難裡救人一命的英雄:

在美國911恐怖攻擊事件裡,傑德若身在七十三樓的雲端,她做出哪些決定,讓自己找到正確的方向,在大樓倒塌前成功逃生?

卡崔娜造成美國史上最嚴重的風災,紐澳良居民派崔克堅持不肯徹離家園,最終失去生命。他的固執代表著什麼樣的災難人格?

身為堂堂一名大使,卻淪為恐怖份子手下的人質,阿杉修如何克服恐懼,幫助自己渡過被挾持的時間?

當一場溫馨的婚宴陷入大火,一名餐廳小領班如何在關鍵時刻發揮領導力,引導慌亂的賓客平安逃出火場,成為災難英雄?

維歐藍靠著怎樣的臨場判斷,讓自己在維吉尼亞校園槍擊案裡,成為教室裡唯一的生還者?

《生還者希望你知道的事》回顧人類史上的重大災難,並藉由分析生還者不可思議的經歷,讓我們在災難發生之前,就能瞭解自己的「災難人格」和各種可能的現場反應。事先做好準備,才能救自己,更救人一命。

作者簡介

亞曼達.瑞普立 Amanda Ripley

獲獎無數的新聞工作者亞曼達.瑞普立,是《時代雜誌》的資深作家,負責多次封面故事報導,包括「年度人物」專欄。她對於災難的報導,曾讓《時代雜誌》獲得兩座美國國家雜誌獎。

《生還者希望你知道的事》是她第一本全方面討論人類在面臨大型災難時,大腦如何運作以及如何增加成功逃生機會的專書,目前已在世界十五個國家出版。

目錄

前言 人生化為熔融的金屬

第一部:否認

第一章 美國911恐怖攻擊事件:困在世貿中心一號大樓──延遲 Delay

第二章 紐奧良卡崔娜風災:機率的賭注──風險 Risk

第一章 美國911恐怖攻擊事件:困在世貿中心一號大樓──延遲 Delay

第二章 紐奧良卡崔娜風災:機率的賭注──風險 Risk

第二部:深思熟慮

第三章 哥倫比亞大使館挾持事件:一位人質的身心狀態──恐懼 Fear

第四章 耶路撒冷的臥底行動:生還者的性格特徵──韌性 Resilience

第五章 貝弗利丘俱樂部大火:群體的角色──團體迷思Groupthink

第三章 哥倫比亞大使館挾持事件:一位人質的身心狀態──恐懼 Fear

第四章 耶路撒冷的臥底行動:生還者的性格特徵──韌性 Resilience

第五章 貝弗利丘俱樂部大火:群體的角色──團體迷思Groupthink

第三部:決定性的瞬間

第六章 麥加朝聖的悲劇:失誤造成悲劇──恐慌Panic

第七章 維吉尼亞理工大學校園槍擊案:有效的防禦機制──麻痺Paralysis

第八章 波多馬克河空難事件:心理的求生策略──英雄主義Heroism

第六章 麥加朝聖的悲劇:失誤造成悲劇──恐慌Panic

第七章 維吉尼亞理工大學校園槍擊案:有效的防禦機制──麻痺Paralysis

第八章 波多馬克河空難事件:心理的求生策略──英雄主義Heroism

結語 創造新的直覺

後記

附錄

作者演說

更多作者訪談

後記

附錄

作者演說

更多作者訪談

作者朗讀

摘文試閱

前言

「人生化為熔融的金屬。」

一九一七年十二月六日,明亮無風,一艘名為「白朗峰」的法國軍艦於清晨時分緩緩駛出加拿大新斯科細亞省的哈利法克斯港(Halifax),當時,哈利法克斯是大英帝國最為繁忙的港口之一,歐洲的戰火如火如荼,船舶、人群與武器湧動翻騰,將海港壓得無法喘息。白朗峰當天正要前往法國,船上乘載兩千五百多噸的炸藥,包括三硝基甲苯,而一艘更大的船艦──比利時的「伊莫」卻在穿越海港一條狹隘的航道時,意外撞上了白朗峰的船首 ──撞擊本身並未釀成大災難,事實上,伊莫甚至繼續往前行駛,可是白朗峰的全體組員心知肚明,他們的船艦是一顆漂浮中的定時炸彈。白朗峰號起火,他們試著撲滅火勢,但為時不久,他們便倉促登上救生船,趕忙往岸邊划去,白朗峰兀自在海港裡飄盪了讓人心碎的幾分鐘後掃撞碼頭,碼頭隨之陷入熊熊烈火中,孩子們群聚觀看這番奇景。

在史上最為慘烈的災難中,其實在一開始情況都不嚴重,但意外接二連三的發生,直到某個文明裂出了斷層。白朗峰在撞擊之後的二十分鐘左右轟然爆炸,黑雨、金屬、火與風橫掃摧折整座城市,是史上最嚴重的炸彈燃爆案,爆炸力讓六十英里之外的窗戶碎裂,噴散出的玻璃導致上千人眼盲;接著,爆炸氣浪引發的海嘯淹沒岸邊,而火勢迅速地在城裡猖狂延燒,火與煙形成的黑柱轉變為懸浮的蕈狀白雲,倖存者雙膝跪地,深信自己在天際目睹了德軍的齊柏林轟炸機。

爆炸那刻,聖公會牧師與學者山謬爾‧亨利‧普林斯(Samuel Henry Prince)恰巧在港口附近的餐廳用餐,他連忙開放教堂作為患者鑒別分類站,這是普林斯五年以來經歷的第二場災難。一九一二年他曾遇當地發生的另一場重大災難──當時一艘名為鐵達尼號的豪華郵輪在哈利法克斯海岸之外的五百英里處沈沒,當時普林斯在嚴寒的水域裡主持海葬儀式。

發生爆炸慘事的當天,他所目睹的景象讓他震撼不已:普林斯看到男男女女在行人道上忍受急就章的粗糙手術,他們卻沒有明顯的痛感,有位年輕士兵其中一邊的眼球被打掉,怎麼還能埋頭工作一整天?有些人甚至產生幻覺,父母為什麼會認不出在醫院裡──特別是在太平間裡──自己的親生孩子?微小的細節不斷困擾著普林斯。爆炸當天早上,第一個救濟站為何偏偏是由一群演員所發起?

當晚,暴風雪襲擊哈利法克斯,是這場史詩般事件的最後一幕。等這場災禍遍及整片土地時,將有一千九百六十三人喪生。爆炸過後所拍攝的默片片段裡,哈利法克斯好似受過核子武器攻擊似的,房舍、火車站與教堂坍倒於白雪覆蓋的地面上,好似挑棒遊戲的細棒。雪橇上高高堆滿屍體。「可以在這裡發現的是,集結了戰爭、地震、火災、洪水、飢荒與暴風雨種種恐怖的極端恐懼──在人類災難裡首度有這樣的結合。」普林斯會這麼寫。之後,研發原子彈的科學家會研究哈利法克斯的爆炸,研究爆炸引發的氣浪如何橫渡土地與海洋。

普林斯幫忙重建哈利法克斯後,遷至紐約市研讀社會學。他在哥倫比亞大學的博士班論文裡,解構哈利法克斯的爆炸案。「大災難與社會變遷」(Catastrophe and social Change)於一九二○年出版,是第一份針對災難時人類行為的系統性分析。「人生化為熔融的金屬,」他寫道,「舊有的習俗崩解,由無常支配一切。」

普林斯作品的迷人之處在於他的樂觀。儘管他對陰鬱事物相當執迷,但他將 災難視為良機──(照他的說法)而不只是「在一連串的浮沈變遷之後,謝天謝地最終以災禍收場」。雖然他是牧師,但對於工業顯然相當入迷。那場恐怖的爆炸最終將「哈利法克斯轟入二十世紀」,促成了諸多有益的變遷。他的論文以聖奧古斯丁的引言開場:「這場悽慘的災難不是終場,而是開端。歷史不是以這種方式結束。這是它翻開嶄新篇章的手法。」

普林斯去世後,「人類面臨災難時的行為」的研究領域萎靡不振。接著冷戰啟動,引發大眾如何因應核子攻擊的多重焦慮,該領域因而起死回生。共產主義垮台之後,這領域又再度停滯不前──直到二○○一年九一一恐怖攻擊為止。普林斯似乎預期人類在面臨災難時,會忍不住迴避目光,「呈上這本關於哈利法克斯的小書作為開場。」他寫道。他懇求:別讓它成為終曲,「只有以最忠實的態度檢視諸多大災難之後,知識才會逐步邁向科學化。」該世紀接下來的時光最終提供了豐富的素材。

我們多數人都想像過親身經驗墜機、火災或地震時可能會有的狀況,我們對自己可能會做或沒做到的事情都有概念,胸膛內心臟猛跳是什麼樣的感覺、在最終的時刻我們會打電話給誰、我們是否會突然緊抓坐在靠窗座位商務人士的手。我們有些公開承認的恐懼以及從不討論的恐懼,我們隨身帶著這個未完成的句子,根據當時的焦慮感填入不同的場景:我想我會怎麼做,如果……

想一下我們熟知的敘事。當我提到災難這個字眼,我們很多人會想到恐慌、歇斯底里的群眾,以及某種「人人為己」的殘酷:只有專業救援人員的感化,才足以打斷的一場毀滅亂象。可是從普林斯到今天的所有證據,都推翻了這樣的腳本,現實更加有趣──而且更有希望。

普林斯在哈利法克發現,我們的災難人格跟自以為會遇到的,可能相當不同,可是那不代表它們是不可知的,那只是表示我們一直沒找到答案。

倖存者希望你知道的事

這本書來得出乎意料。二○○四年,身為替《時代》雜誌報導九一一事件三週年紀念的記者,我決定訪視幾位從攻擊當中倖存下來的人,我好奇他們目前的狀況如何。不像受害者的許多家人,倖存者本身大多保持緘默。他們覺得自己如此幸運(或滿是罪惡感,或受創過深),所以不想發出太多噪音。可是這樣的倖存者在外面有成千上萬,他們有天早上到摩天大樓上班,然後為了從中脫逃而奮戰好幾個鐘頭,我很想知道這對他們的人生有何影響。

我跟「世貿中心倖存者網絡」(the World Trade Center Survivors)聯絡,那是最早成立也是規模最大的支援團體之一,他們邀請我到固定舉行的聚會旁聽,他們在一個以日光燈照明、遠離時代廣場喧囂的高樓辦公空間相聚。有天傍晚我搭電梯上樓,準備面對傷痛的交流。九一一之後,我聽過不勝枚舉的故事,每位遺孀、救火員與受害者都有一樁獨特的悲劇可以敘說,而我仍然可以幾乎一字不改地覆誦那些訪談,整個城市似乎陷在無底的痛苦深淵中。

可是這場聚會出乎我原本的預料,這些人有著明確目標,他們想趁下一次恐怖攻擊發生以前,將一些事情告知他人;房裡瀰漫著急切感。

這些倖存者來自不同的鄰里、行業與種族,可是他們說出非常類似也讓人詫異的話。他們那天早上學習到的事情如此之多,想不通為何當初沒人預先讓他們有所準備,有個男人甚至提議要發起演說巡迴的活動,教育人們逃出摩天大樓時的感覺,「我們是第一線應變人員。」有個婦女說。他們四處傳著一張報名表,要開始計畫在教會與辦公室舉辦演講活動。

我看著他們,領悟到這些人曾經瞥見我們多數人未曾目睹的人類處境。我們擔心會遭遇恐怖的事情,可是對於感覺真正如何所知甚少;我很好奇他們學到了什麼。

我開始研究其他災難倖存者的故事,重疊性讓人驚異。曾經面臨撞船、空難、水災的人們似乎經歷一種神秘的轉化,他們在某些方面表現得比預期好很多,而在其他方面差勁得多。我想知道為什麼,我們的大腦發生什麼事,逼得我們做出那麼多預想不到的事?船難時,我們為了陌生人甘冒自己的生命危險,這是文化上的制約嗎?我們在危機當中僵凍不動,這是演化上的設定嗎?我對答案的搜索,帶著我橫越世界:為了火災行為的長久研究歷史而走訪英格蘭,為了創傷心理學家與反恐經驗而前往以色列,然後回到美國參加模擬墜機與模擬火災,以及軍方對大腦的研究活動。

書寫一本關於災難的書,聽來也許帶有窺視意味或感覺相當陰森,而有時的確如此。但事實上,這個主題之所以讓我迷醉,正是因為它帶給我希望,在你花費足夠時間報導悲劇之後,會開始尋找立足點。我知道不可能避免所有的大災變發生,但我知道要為了它們做好準備,並努力將損失減到最低。我們應該裝設煙霧偵測器、購買保險,而且把「逃生隨身包」打包備好,可是這些事情全都無法讓我滿足。

我傾聽倖存者,於是明白我們是在不知各自台詞為何的情況下為了一齣戲做彩排。政府警告我們要有所準備,可是沒告訴我們為什麼。在紐奧良、卡崔娜颶風過後,我從街角的一般人身上學習到的,遠比我在報導任何國土安全會議時更多。在消防站與大腦研究實驗室,我學得如果我們在災難之前得知自己的災難人格(disaster personalities),我們存活的機會可能會大一點。起碼,我們會把一些未知的事情從自己的想像中抹去,並且發掘與自己有關的秘密。

我從未預期會很快用上我所學到的東西。我通常在災難發生過後才到現場,及時目睹懊悔與指控,而不是在搖晃或焚燒的當下。可是就某方面來說,我錯了。從生理學的角度來看,日常生活充滿了小小的災難演習,諷刺的是,寫完一本關於災難的書以後,整體而言我的焦慮感反倒更低,而非更高。既然瞭解了自己原本對恐懼的扭曲反應,我對風險的判斷力也更上一層樓。我研讀過幾十起空難以後,發現自己搭飛機的時候較為放鬆,不管我在晚間新聞上看到多少「橘色代號-害怕吧-很害怕吧」的警示,卻因為早已一瞥最糟的場景,所以還能保有某種平靜。說到底,事實通常比惡夢好多了。

在災難中自立更生

關於災難的對話總會因為恐懼與迷信而加油添醋。災難(disaster)這個字從拉丁文dis(遠離)與astrum(星辰)而來,可以翻譯成「運氣不佳」。二○○五年卡崔娜颶風過後,紐奧良市長雷‧納金(Ray Nagin)說,上帝顯然因為美國入侵伊拉克一事而對「美國發怒」──上帝也因為黑人沒有「好好照顧自己」而大為光火。這樣的情節主軸可能很粗糙,可是納金往混亂中注入意義的衝動是可以理解的──「敘事」(narrative)就是復原的開始。

可是,敘事可能會錯失重要的細節。在書籍與官方報告中,卡崔娜的悲劇被歸咎於政客、貧窮與劣質工程上,理應如此沒錯;可是還有另一場早該發生的對話──不是關於責怪,而是理解。一般人在暴風雨以前、期間以及之後都做些什麼?原因為何?他們原本可以做得更好的是什麼?

近來,我們傾向將災難視為上帝與政府之舉。一般人只在這樣的等式裡扮演受害者的角色,這樣很可惜,因為每一回在災難現場最重要的人物就是平民百姓。

一九九二年,墨西哥第二大城瓜達拉哈拉(Guadalajara)因為瓦斯外洩而引發接二連三的下水道爆炸事件,爆炸來自地下,讓鄰里的一個個街廓為之斷裂。從早上十點半開始,至少有九起不同的爆破炸出了不只一英尺長、參差不齊的深溝,大約有三百人喪生、五千多棟房子被夷為平地。墨西哥陸軍被派遣進災難現場,救援人員從加州連忙奔至,搜尋與援救犬也隨之到來。

可是,一開始在場的一般民眾早搶在之前忙著彼此搭救,這些普通人民做了不可思議的事,他們用千斤頂將倖存者從碎礫中拉出來,用花園水管將空氣逼入困住人們的洞口。事實上,就像多數災難,絕大多數的救援案例都是由凡夫俗子完成的,頭兩個小時,很少有人能從碎礫活著脫困,而搜尋與救援犬卻在爆炸之後的二十六個鐘頭才抵達。

只有在災難來襲時,一般市民才明白自己有多麼重要。比方說,你知道人可以從大多數嚴重的飛機意外存活下來嗎?就這點而言,統計數字非常清楚。一九八三年與二○○○年之間發生的嚴重事故,涉身其中的所有乘客有高達百分之五十六的人存活下來。(國家運輸安全委員會對「嚴重」的定義是,涉及火災、重大傷勢以及機身損毀範圍廣大。)再者,存活與否常常仰賴乘客本身的行為,這些事實在航空業界早已眾所皆知,可是除非人們曾經親身經歷墜機,要不然多數個人不會知道。

打從九一一以來,美國政府以國土安全之名,送了兩百三十億美元到各州與城市,但這筆錢幾乎完全沒投注在這上頭:以智性手法將你我這樣的一般人民延攬進入安全行動。當國家為了抵擋恐怖攻擊與其亮起橙色警戒,何不告訴人們「該怎麼做」──而國家卻只是告訴他們「要感到害怕」。

懷俄明州的凱斯普爾市(Casper,人口五萬零六百三十二人)每位消防員都有一套一千八百美元的核生化防護裝──可是為何我們都不知道應該實際面對的災害統計,還有該怎麼因應的明智計畫?

我們快速的為全國專業救援人員套上防護盔甲,我們對這些勇敢的男男女女抱有很高的期待。等到一切都出了差錯,我們才明白得靠自己,災難的規模愈大,我們自立更生的時間就愈長。消防隊無法同時出現在所有地方,不管他們的設備有多麼優良。

二○○五年七月七日,倫敦巴士與地鐵列車遭到恐怖攻擊,五十二人因此喪命。這座城市裡廣設的監視攝影系統備受稱許,但比較少人知道的是,這項科技對當時在列車上的人卻毫無用武之地。作為回應的官方報告會發現一個「首要的基本教訓」:緊急計畫是設計來因應官員的需要,而不是一般人的需求。那天,乘客無法讓列車駕駛員得知發生爆炸事件,他們要逃出列車之外也有困難;列車車門不是用來設計給乘客打開的。最後,乘客找不到能夠治療傷者的急救箱,結果發現那些物資收在地鐵主管的辦公室裡,而不在列車上。

運氣是靠不住的

這本書處理的中心謎團就是這個:我們今日厚顏無恥地與風險調情,在颶風路徑上打造城市的天際線、在斷層線上方建設鄰里。大體正是因為我們落腳居住的地方,使得災難變得更加頻繁、耗費更多,可是就在我們建造更為壯觀的建築與飛機時,我們卻愈不肯下功夫在培養更好的倖存者上。

我們怎麼會變成這樣呢?我學習愈多,也更好奇我們的倖存行為──與不當舉止──有多少比例能用演化來解釋。畢竟,我們的演化是為了逃離掠食者,而不是從探入天際1/4英里的建築物裡逃脫,難道科技發展的速度超越了我們的求生機制嗎?

可是進化有兩種:遺傳類型與文化類型。兩種都會形塑我們的行為,而文化類型速度快得更多,我們現在有許多方式能創造「本能」;我們可以學習做得更好或更差,我們可以把如何應付現代風險的傳統傳承下去,有如傳遞語言。

於是問題就變成,我們透過文化灌輸生存技巧,為何沒有更好的表現?全球化成了常遭挾持的字眼之一,結果失去了意義。部分是因為這個字涵蓋的範圍之廣,包含了互相抵觸的想法。過去兩個世紀以來,我們跟自己的家庭與社區的連結程度減低很多,同時,我們更加依賴彼此與科技。弔詭的是,我們卻孤立於互相的依賴當中。

超過百分之八十的美國人目前住在都市當中或靠近都市,依賴公共與私人實體所構成的蔓延網絡,以取得食物、水、電力、交通運輸以及醫藥。我們幾乎不靠自己製造任何東西,所以衝擊了某一群體的災難,比以往都更可能影響到其他人,可是如同我們彼此依賴更深,我們也變得更加疏離──遠離自己的鄰里與傳統。這是從我們演化歷史中所衍生出來的轉折:在過去幾百萬年裡,人類與演化歷史上的祖先大多時間都住在一小群親屬當中,我們藉由基因(與智慧)的代代相傳來演化。可是今天,以往保護我們免於脅迫的那類社會紐帶受到忽視,我們以新型科技取而代之,而這種作法只在某些時候奏效。

一九六○年五月,智利外海發生史上的最大地震,使得千人喪生。幸運的是,夏威夷的自動警示系統啟動,於是該島受到襲擊之前的十個小時,海嘯的警笛就已經響起,科技依照計畫運作。但聽到警笛的人大部分都沒撤離,他們不確定那個噪音的意義何在,有些人以為他們應該保持警覺,等待更多資訊,雖然科技到位,但傳統並未建立──當天在夏威夷總共有六十一人喪命。

我們在極端脅迫之下為何會有某種行為,很難追蹤出單一的原因,接下來的篇章讓我們得以用真正的災難來測試好幾種假設。我試著抗拒編造一種大敘事的衝動,可是既使在那種複雜度裡,單純的真相還是會浮現。我見過越多的倖存者,就愈深信問題的解決方案不見得會很複雜,這些解決方案比較偏社會性,而非科技性;有些是很老式的──我們在自我拯救之前,必須先瞭解自己大腦運作的方式。

我們進一步探究以前,承認這點可能比較明智:大多西方人並非死於災難,他們死於從內在發動攻擊的疾病,而不是來自外界的暴力。比起火災,阿茲海默症讓更多人亡故。既使你的確做了戲劇化的人生出場,可能也不是在災難當中,比起溺水,你更可能死於食物中毒。

不過,你很可能會受到災難的影響。《時代》雜誌在二○○六年八月的一項調查當中,受訪的一千位美國人裡大約一半說他們親身經歷過災難或公共緊急事件,事實上,百分之九十一左右的美國人住在受到地震、火山、龍捲風、野火、颶風、洪水、強風損害或恐怖主義威脅的地方,危險程度從中等到高度都有,根據的是南卡羅萊納大學災害與脆弱研究所(the Hazards and Vulnerability Research Institute)在二○○六年替《時代》估算的結果。

傳統上來說,災難這個詞指的是引發生命或財產重大損失的突發災禍,你會注意到,在本書裡我岔題到技術上來說不符災難定義的不幸事件:比方說,車禍與亂槍濫射。可是我將這些日常悲劇含納進來,原因有二:首先,因為人類行為是一致的,不管我們搭的是渡輪或本田汽車,聽起來儘管奇怪,藉由研究自己在劫持裡有何表現,可以得知自己在地震時會有何舉止,反之亦然。車禍與瘋狂濫射,有如空難,都是我們未曾為了生還而進行演化的現代災禍。

採用災難的廣義定義,另一原因是小型悲劇加總起來會成為大規模悲難。累積起來,每年在美國車禍奪走四萬條生命,讀本書的每個人都認識死於車禍的某人。每年在美國,槍枝奪去另外三萬美國人的性命,對於受害者遺留下來的親友的擴散圓圈來說,一次槍聲感覺起來就像一場未經全國認可的災難,所以我廣義地定義「災難」這個字眼,以便涵蓋奪走過多人命的所有種類的意外。

最後一項告誡:災難可以預測,可是從中存活下來則無法預測。沒人能對你承諾一份脫逃計畫,如果生──與死──那麼單純,這本書老早有人寫就了。可是那也不表示我們應該活在任性的無知裡,有如杭特湯普森 (Hunter S. Thompson)所言:「呼求上帝,可是自己先從岩石邊滾開來。」

我們必須懂得自己最古老的人格,也就是在危機當中接管一切、在日常生活中甚至會瞬間露出的那個人格,那就是我們身為何人的核心。「如果一位工程師真的想認識自己設計的東西,他就會把它放在龐大的壓力之下。」彼得‧漢卡克(Peter Hancock)說,他替美國軍方研究人類表現有二十餘年了,「人類也是一樣。如果你想找出事情在一般狀況下會如何運轉,就先查明我們在壓力下如何運作,是件非常有趣的事。」我們不用費太多功夫,就能教導大腦如何在巨大的壓力之下運作得更為快速,或許還能運作得更加明智,我們對命運的操控大過於我們所想的,可是我們得先別再低估自己。

知識唾手可得,實驗室裡與射擊場上都有人曉得,人的身體與心智在極端脅迫之下會發生什麼事。研究大腦恐懼反應的科學家,現在可以看到我們在壓力之下大腦哪區會亮起,軍事研究員進行精巧的實驗,嘗試預測在危機中誰會崩潰、誰能愈發茁壯;警察、士兵、賽車駕駛與直昇機飛行員接受訓練,以便預料自己在最糟情況下會遇見的奇怪行為;他們知道若等到身在危機當中才去學習那些功課,就太遲了。

然後還有歷經災難的倖存者,就是傳達受害者聲音的目擊者,他們就在當場,坐在受害者旁邊、看到受害者眼中所見,事後,倖存者會花費人生中的部分時間思索自己為何生還而那麼多人沒有──他們全都很幸運,但運氣是靠不住的。可是我見過的倖存者裡幾乎所有人都說,他們真希望當初事先曉得一些事情,也就是他們想要你知道的事。

不幸地,這些好人鮮少與彼此對談,飛機安全專家不會跟神經科學家交換故事,特種部隊教練不會花很多時間跟颶風受害者相處,這些人都沒什麼機會跟一般人分享自己的見聞,所以他們的智慧仍舊藏在某種人類經驗的黑盒子裡。

這本書潛入那只黑盒子,然後留在那裡。《生還者希望你知道的事》不是一本災難復原規劃的書,而是關於身處其中所發生的事──在警方與消防員尚未抵達、記者還未穿著防雨裝現身、在架構還沒強加於損失之上以前。這本書探討的是,我們要從危險行至安全時,必定旅經的「求生弧線」(survival arc)。

求生弧線

在每種災難裡,我們都從約莫相同的地方出發,旅經三種階段。我們稱第一階段為「否認」(denial)。除了在極度悲慘的案例裡,我們傾向展現一種創意與韌度驚人的否認類型。這種否認有時會採取延遲的形式,這種作法可能會致命,就像對九一一事件中的某些人。可是如果那麼危險的話,我們為何還那麼做?否認還有什麼功能?

這種延遲會持續多久,大體就看我們如何估算風險。我們的風險分析仰賴的比較不是事實,而是一種隱約朦朧的恐懼感,就像第二章詳述一位男性在紐奧良等待卡崔娜颶風的故事。

我們一旦度過否認階段的最初震撼,就會進入求生弧線的第二階段「深思熟慮」(deliberation)。我們知道有事情出了嚴重差錯,但就是不知怎麼處理。我們如何決定?需要瞭解的第一件事就是,一切都是反常的。我們思考與感知的方式都有所不同,我們成了有學習障礙的超級英雄。第三章透過在雞尾酒會上遭到挾持的外交官故事,探索對於恐懼的剖析。「恐懼有時是好的,」哀斯奇勒斯 (Aeschylus)說過,「它一定會在心的控制當中堅守戒備的崗位。」可是在災難當中,身體只要給我們一份贈禮,至少就會奪走一份──有時是讓你的膀胱失去控制、有時是喪失視力。

對於恐懼,我們都有相同的基本反應。所以為什麼有些人逃得出起火的建築,有的人沒辦法?第四章調查韌性(resilience),就是求生的靈藥。誰擁有韌性?性別有關係嗎?人格或種族呢?可是幾乎沒人是獨自經歷災難的;因次第五章談的是群體迷思(groupthink),也就是群體對我們深思熟慮的影響,我們的群體運作狀況能有多好,主要端賴群體的組成成員,我們共同生活與工作的對象是關鍵所在。

最後,我們走到了求生弧線的第三階段:「決定性的瞬間」(decisive moment),我們接受了自己身陷險境的事實;我們對自己的選擇深思熟慮過了,現在我們要採取行動,我們會從例外開始。第六章談的是恐慌(panic),也就是災難劇碼中最受人誤解的行為。什麼足以引發恐慌?困在恐慌當中的感覺如何?

許多(如果不是多數)人傾向在災難當中完全停擺,跟恐慌全然相反。他們會疲軟無力,似乎失去所有意識。可是他們的癱瘓有時是策略性的。第七章會透過毫無行動的幸運學生的眼光,帶大家進入美國史上最致命的、維吉尼亞理工大學瘋狂濫射的恐怖事件。

接著,我們會思索毫無作為的相反,第八章探討英雄的角色。什麼樣的演化可能解釋為何會有男人跳入寒凍河流搭救陌生人?

最後,我們拉高思考的層次:我們要怎樣將自己變成更好的求生者?我們會見到,根據人腦實際運作的方式來訓練一般人如何求生的先知先覺者──這些個人曾經教導整座城鎮的人如何逃離海嘯、指導企業員工如何從摩天大樓脫困。

這三個按時間排列的階段──否認、深思熟慮、決定性的瞬間──組成了這本書的結構。當然,現實生活通常不照著線性的弧形發展。有時通向生存的路徑比較像是環狀的雲霄飛車,先是對摺、繼而交疊,所以在每個部分,我們常會瞥見其他階段。不幸地,在這些情況中,沒有單一的腳本。可是任何從災難存活下來的人,很少沒有奮力闖過(或者被強迫衝過)這三個主要階段的,而且每階段都至少會經歷一次。

我們遊歷這只黑盒子時,我會帶著你走下世貿大廈的樓梯井、踏上波羅的海正在下沈的船隻、走出永遠改變安全專家對乘客看法的起火飛機。這一切的重點都在於回答兩個簡單的問題:災難當中我們會發生什麼事?為什麼有些人的表現會比其他人好很多?我們的災難人格遠比我們認為的要複雜與古老,可是也更容易調整與塑形。

Chapter 1

美國911恐怖攻擊事件 【困在世貿中心一號大樓──延遲 Delay】

一九九三年二月二十六日,恐怖份子首次攻擊世貿中心,當時艾麗雅‧傑德諾(Elia Zedeño)正捧著一片勝百諾(Sbarro)披薩站在高速電梯裡。稍早,她帶了一位新進臨時雇員到飲食區參觀,現在正要回辦公室。爆炸當下,他們只聽到震天巨響,電梯便突然一停、開始下墜,而後一動也不動,將她與其他五人困在裡面。煙霧開始從下方裊裊竄入,其中兩個男人使勁扯門,一個女人雙膝落地、開始禱告,讓傑德諾緊張起來。這時,另一個男人指揮每個人,要大家壓低身子、掩住面龐,他們全都聽話照做。

傑德諾集中心神、維持淺緩的呼吸。但她越想保持鎮定,心臟似乎跳得越猛。然後,他們聽到隔壁電梯有個男人放聲尖叫。「我快燒起來了!」他一面大喊,一面猛力撞向四周。沒過不久,他便安靜下來。「我記得自己當時在想:『接下來就該我們了。』」艾麗雅‧傑德諾想像救援人員事後發現他們死在電梯裡的景象,那一刻,她以為自己會撲向門口、開始猛撞。但她來不及這麼做,那位臨時雇員就已搶先她一步。他又是尖叫又是衝撞,傑德諾反而要讓他安靜下來:「羅伯特,鎮定一點!你這樣會吸進太多煙霧。」他開始咳個不停,然後回到地板上。

就在那時,傑德諾心中莫名地充滿了安定感。「不管結果如何,我知道一切都會沒事,」她回憶,「我的呼吸不再困難,心思不再遊蕩,突然間我好像離開了現場,只是旁觀,我看得到躺在電梯裡的人們,聲音非常遙遠,我浮在空中,完全沒有情緒。」

他們在電梯裡約莫待了一個鐘頭,一位消防員賣力撐開門,將他們拉出來。原來電梯早已回到大廳樓層,他們一直待在那裡。煙霧太濃,傑德諾看不清拉她出去的消防員的臉。她照著他的指示,拉住一條繩子,順著繩子的方向穿過大廳、走出大門。大廳的陰暗與外面的空盪,讓她驚愕不已。她原本以為一旦逃出個人的災變,一切都會恢復正常,熙攘明亮。她從未想像過一個地方竟會變得如此不同。

地下室裡,一輛填滿五百公斤炸藥的萊德卡車,炸開了五層樓深的坑洞,六人喪命。這是美國史上最大型的全棟建築疏散事件,但所有疏散措施卻完全走樣。煙霧沿著樓梯而上,電力中斷,緊急通訊系統無法發揮作用,樓梯陷入一片漆黑。人們移動的速度極為緩慢,爆炸過後十小時,消防員仍找到還未撤離辦公室的人。

炸彈事件後,世貿中心設置了螢光膠帶與支援發電機,兩者在八年後都救人一命,但是有個基本問題還是沒有解決:為什麼人們移動的速度那麼慢?這點會如何影響我們原本對摩天大樓的看法──尤其是對世貿中心的看法?一九九三年的炸彈事件,以及八年後攻擊同棟大樓的九一一事件,都成了描述恐怖主義的新聞報導。但這些案例同樣也描述了人類經歷災難時,心理轉折的第一階段,也就是「拖延」與「否認」。

幾天後,傑德諾回到隔壁大樓工作;一個月後,她的辦公室在一號大樓七十三樓重新啟用。她開始搭乘同一座電梯上班,但直到數個月後,嘴裡那種煙灰的味道才消失不見。她曾經考慮離開世貿中心,但是態度不怎麼堅定。「我記得自己說過,『這種事會再發生的。』但有人說:『閃電不會落在同一個地方兩次 。』」

「別擔心,一切都是你的幻覺!」

傑德諾身材嬌小,戴著一副圓框眼鏡,而且笑口常開,微笑時鼓鼓的臉頰酷似迪吉葛拉斯彼(Dizzy Gillespie) 。她十一歲跟著家人從古巴來到美國。整個童年期間,她的父母都在謀劃怎麼逃離卡斯楚,終於在一九七○年代早期獲准離開,遷至紐澤西州的西紐約,在那,無論走到哪兒都看得見嶄新的世貿雙子星大樓沐浴在陽光裡。

傑德諾十九歲時頭一次走進世貿中心。她向紐約紐澤西港務局(the Port Authority)申請秘書職務。其實她不清楚港務局的功能(甚至不知道世貿中心也歸其所屬),只是一位女性朋友說服她,便填妥申請表格。她回來進行第二輪面談,是由母親陪著來的。老闆當場就雇用傑德諾,她利用午休時間奔去購物中心通知母親。「那妳怎麼辦?」她問,因為母親不知該如何回紐澤西。「我就在這邊坐著等妳好了。」母親回答。那天傍晚她倆一起搭車回家。

後來,傑德諾升遷至財務部門。她的辦公室會固定舉行防火演習,但所謂演習,只不過是集體到走廊上集合聊聊八卦而已。直到一九九○年發生大停電,她跟同事才真正走下大樓樓梯,還因此發現流浪漢竟然把底層樓梯間當作浴室。「我們整個過程都在談天說笑。」她回想道。傑德諾講話的時候,會像小孩般在句尾拉高音調:「這真的是個好玩的經驗嘛!」

傑德諾無論在哪兒,都是生活的見證,記憶中的每個細節,都能像環繞音響般立體重現。我問她,兒時離開古巴,是什麼樣的感覺,她跟我說起離開當天的情景。那時是一九七一年四月,母親幫她整理頭髮的時候,他們聽到摩托車的聲音。「鎮上只有一個男人有摩托車,但這台的聲音不太一樣。」突然,那個聲音在他們家門前停下,一名士兵沒敲門就直接踏進來,要他們離開。傑德諾知道這是好消息:他們終於獲准前往美國。十五分鐘後,他們從此離開這個家。整趟出走的旅程中,他們都驚恐不已,但他們成功了。抵達邁阿密時,傑德諾在超市走道上跑來跑去,只要看到什麼,就高聲唸出來。

到二○○一年九月,傑德諾在雙子星大廈裡任職便滿二十一年,四十一歲的她在一號大樓的七十三樓管理五位雇員,負責監督港務局的工程顧問。九一一當天早上八點多,傑德諾進到辦公室,坐在小隔間裡聽取語音信箱裡的訊息。一如往常,一小時後,她會到自助餐廳去買早餐。

世貿中心給人的感覺不單只是七棟大樓,而像是一座城市。每天有五萬人到這裡工作,底下的購物中心擁有下曼哈頓最大的購物商場。「這裡應有盡有,根本毋需離開。」傑德諾說。世貿中心共有一百○三座電梯,還有專有的郵遞區號(10048)。炸彈威脅與小型火災並不罕見,對街的消防隊有時一天還會來個七八次。在電梯裡看到消防員,傑德諾早已見怪不怪,幾天後多半會聽說大樓哪裡冒煙了,那兒可能離她有兩座足球場之遙。

早上八點四十六分,一架美國航空波音七六七以七百八十八公里的時速衝撞這棟大樓,就在她十一層樓上方。這一撞,四層樓瞬間被摧毀,這可一點也不好玩了。傑德諾坐在辦公桌,聽到轟隆大響的爆炸聲,感覺大樓往南傾斜下去,彷彿會就此倒塌。以前從未發生過這種事,就連一九九三年那次也沒有。這回,她抓緊辦公桌撐住,兩腳提離地板。「我真的以為天花板會掉下來,大樓會塌陷。」她回憶。當下她尖叫:「發生了什麼事?」

此刻我們身在貿易中心對街的熟食店內,只是對面已成空地。傑德諾談及此事,想不通自己當時為何沒有馬上衝向樓梯,畢竟以前就經歷過一次。但,她當下只急著想要聽到別人回答:「沒事沒事。別擔心,這都是你的幻覺!」傑德諾經歷這番衝擊,便進入了一種奧妙的狀態。此刻,正常生活的規則不適用。她整個身體與心智都產生了變化。她將沿著求生弧線一連串階段迂迴前進,首先是無法置信,緊接的是瘋狂的深思熟慮,最後才是行動。我們會目睹這三階段,但在傑德諾的案例中,我們把焦點放在「否認」這個階段上。

傑德諾不停重溫自己從世貿中心逃離的時刻,直到滾瓜爛熟。她目前在「歸零地」 (Ground Zero)替來自世界各地的遊客導覽。可是仍有她無法解讀的謎題、有說不通的行為差錯。更教她一頭霧水的是,她為何那麼緩慢才接受那整天發生的事。

傑德諾告訴我,飛機撞上大樓後,她只想留在原地。這個反應也讓我困惑不解。原始的求生本能不是應該啟動、驅使她奔向門口嗎?我好奇傑德諾是不是非比尋常,所以我到國家消防學院(National Fire Academy)去做進一步調查。那所學校位於馬里蘭州的鄉間,在過去一所天主教學院的綿延土地上,那裡的講師都是經驗老練的消防員,見識過火災中各種可能想像得到的人類行為。我跟傑克‧洛里(Jack Rowley)碰面,他在俄亥俄州哥倫布市當消防員的資歷長達二十三年。我提到傑德諾的事,他說,這種事不關己的反應屢見不鮮。而且他漸漸覺得,在某個特定場所,火災根本是每周固定上演的餘興節目。每逢周六晚上,他的消防隊會被派到酒吧去,他走進去,看到煙霧,也看到客人坐在吧台依然故我地捧著啤酒。「我們會說:『看來這邊發生火災了。』」詢問客人是否想要撤離時,客人的反應卻是:「不用啦,我們沒問題的。」

少數幾位專家針對一九九三年與二○○一年世貿中心事件的行為加以分析,其中一位就是加拿大國家研究院(Canada’s National Research Council)的基蓮‧普路(Guylène Proulx)。她觀察到的現象跟傑德諾的回憶相符。「我們都以為人遇到火災會恐慌,但實際行為卻有些差別,通常會觀察到的反應是呆滯、無精打采。」她在二○○二年發表於《防火工程》(Fire Protection Engineering)期刊的文章中寫到:「人們在火災當中常常很冷靜,忽視或延遲自己的反應。」

二○○六年五月十九日,馬修‧卡明思基(Matthew Kaminski)在《華爾街日報》的專欄裡,寫到他最近從巴黎搭機飛往紐約的航程。飛了三個小時,電影《鍋蓋頭》(Jarhead)看到一半,卡明思基聽到悶聲大響,感覺飛機一陣晃動,然後急轉彎。「機長沒做任何宣布。沒人問空服員出了什麼事。」可是,身為老練旅客的他心想:「我的胃告訴我大事不妙。」

一個小時之後,飛行員宣布飛機要在紐芬蘭聖約翰斯緊急降落,據說是飛機的一個引擎故障了。飛機即將降落跑道時,乘客看見停機坪上停滿消防車與救護車。法籍空服員的英文越講越糟。她以高亢的聲音指示乘客:「防撞姿勢、防撞姿勢! 」在氣氛極為高張的此刻,約有一半的乘客做了什麼呢?他們驚慌失措、痛哭失色或對上帝祈禱嗎?沒有。他們竟然笑了。

結果飛機安全降落,卡明思基對於同行乘客發展良好的諷刺感嘖嘖稱奇。

就像延遲,笑聲(或沈默)也是「否認」的典型表現。國家標準和科技機構(National Institute of Standards and Technology, NIST)在二○○五年訪談近乎九百位世貿中心的生還者,研究結果顯示,不僅傑德諾如此,平均每個生還者等了六分鐘才開始下樓(如果喪生的人也能夠進行訪談的話,平均數值想必會更高),甚至有人的等候時間長達四十五分鐘。等待時,便以各種有趣的方式讓自己保持忙碌,例如,協助肢體障礙或過度肥胖的同事。在二號大樓,很多人遵循致命指示,留在原地別動。畢竟,留在室內是摩天大樓發生火警的標準程序。可是,大家應該馬上注意到事態有多危險才對。到後來,幾乎每個人都看得到煙霧、也聞得到航空燃油,或是聽得到有人下令撤離。即使在那種情況下,很多人還是忙著撥電話給親戚朋友。根據NIST,約莫一千個人還花時間替電腦關機。「大樓開始搖晃,每個東西都開始震動,」當時位於一號大樓六十幾樓的生還者跟NIST說,「我知道出事了。」讀者請注意接下來他的行為:「我跑向辦公桌,打了幾通電話。我撥了大概五次,想聯絡我的〔配偶〕。我也打電話給姊妹,想知道更多訊息。」

為什麼我們會拖延離開的時間?因為在「否認」階段,人會低估事情的現況,總要花些時間才會接受自己走霉運。就洛里的說法是:「火災只會發生在別人身上。」我們傾向相信一切都會沒事,因為以前幾乎總是如此啊。心理學家將這樣的傾向稱為「正常化偏見」(normalcy bias)。人腦藉由辨認模式來運作,利用過去的訊息,以瞭解當下正在發生的事並且預測未來。這個策略在大多數情境裡都運作得很好。但無可避免地,我們都會自以為看到模式,換句話說,我們得花時間才認得出這是例外。此外,我們還面臨同儕壓力的因素。我們都曾經身處看似險惡、實際上安全無虞的情況,如果我們現在反應過度,反而有損顏面。所以我們決定不做什麼反應,因此造成失誤。

No comments:

Post a Comment